生年月日と生まれた時間――たったこれだけの情報から、あなたの性格や才能、人生の流れまでも細密に映し出すのが四柱推命です。東洋最古の統計学とも呼ばれるこの占術を学べば、日々の選択に確かな指針が生まれ、自分らしい未来を主体的にデザインできます。

四柱推命の基礎知識

(引用:https://suishotamako.net/free_category_69.html)

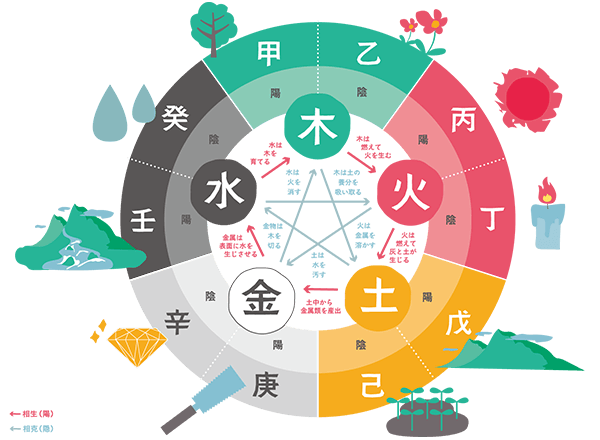

四柱推命(しちゅうすいめい)は、生まれた年・月・日・時刻を「四本の柱」として命式(ねいしき)を作り、そこに東洋哲学の陰陽五行を重ね合わせて個人の宿命や運勢を読み解く学問です。生年月日を使う占術はたくさんありますが、四柱推命は干支(えと)をベースに十干十二支・通変星・十二運星など複数の指標を掛け合わせるため、きわめて精密な分析が可能だとされています。

まず四本の柱をそれぞれ「年柱・月柱・日柱・時柱」と呼びます。四本の柱にはすべて60干支が割り当てられ、干は「甲・乙・丙…癸」の十種類、支は「子・丑・寅…亥」の十二種類で構成されます。四柱推命では、これら干支同士の生じ剋し(しょうこくし)関係と五行のバランスを見ながら、性格・才能・健康運・対人関係・金運・人生のサイクルを多角的に判断していきます。

四柱推命の成り立ちと歴史

四柱推命の源流は古代中国までさかのぼります。殷(いん)王朝の時代には、すでに十干十二支を組み合わせた干支暦が使われており、王や貴族は国事を決めるとき暦と星を照合して吉凶を占っていました。

唐から宋にかけて活躍した命理学者・徐子平(じょしへい)は、年・月・日・時の四本柱を用いて個人の運命を立体的に解析する方法を体系化し、これが子平法と呼ばれます。彼の学説が明代に整理されるなかで、五行のバランス論や通変星・十二運星の考え方が統合され、現在私たちが学ぶ「四柱推命」の原型が確立しました。

日本には室町〜江戸初期にかけて渡来し、陰陽寮や寺社で研究が進められました。江戸時代後期には市井の庶民向けの暦書や占い本にも四柱推命が登場し、幕末には俳諧師の橘守部が詳細な命理書を著したことでも知られています。明治以降、西洋占星術が流入しても四柱推命は“当たる東洋占術”として人気を保ち、戦後の占いブームで一気に大衆化しました。現在はIT化によって命式計算がクリック一つでできる時代となり、学術研究と実占の両面でさらなる精緻化が進んでいます。

四柱推命で使う4本の「柱」とは

四柱推命では、命式を読むとき**日柱(日干)**を主軸とし、残り三本の柱をサポート情報として重ねます。それぞれの柱が示す意味を押さえておきましょう。

年柱:社会的立場と幼少期

年柱は家系や幼少期の環境を映し出すほか、社会的肩書きや表面的なイメージにも影響します。会社で言えば「部署名」のようなもので、その人がどの部門に属し、どう見られやすいかを示すのが年柱です。

月柱:家庭環境と青年期

月柱は親との相性や家庭の雰囲気、そして十代〜二十代前半の成長ステージを象徴します。命式全体の“地盤”とも呼ばれ、ここが調和していると社会に出たとき順調にスタートを切りやすいとされます。

日柱:本人の本質

日柱の天干(通称「日干」)は本人そのもの、地支は配偶者や住まいを表します。相性診断では互いの日干・日支同士の五行関係を照合し、補い合うか剋し合うかを見るため、四本柱の中心に位置づけられる最重要パートです。

時柱:晩年運と子ども運

時柱は四十代以降の生き方や子どもとの縁を示します。とくに十二運星が旺相か衰弱かによって晩年の健康状態や老後の経済基盤の強弱を読み分けられます。また時柱の干支が日干を強めるか弱めるかは“実力が出る晩年”かどうかを判断する重要材料です。

干支(十干十二支)と通変星・十二運星の基礎

十干十二支は「質」を示す十干と「現象」を示す十二支を組み合わせた60干支で、四柱推命の命式の土台です。ここに日干から導く通変星10種と、エネルギーの盛衰を表す十二運星12種を重ねることで、性格・才能・運気の流れを多層的に読み解けます。

十干十二支の組み合わせで生まれる60干支

十干は「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10種類、十二支は「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12種類です。十干が陰陽五行の“質”、十二支が植物の成長サイクルや季節感という“現象面”を象徴します。干と支を一つずつ順番に組み合わせると60で一周し、これが「還暦」の語源です。

通変星10種の意味(比肩〜劫財・食神〜傷官ほか)

通変星は日干から見た他の干との関係を五行で計算し、10種類に分類したものです。

- 比肩・劫財:自我・ライバル・独立心

- 食神・傷官:才能・クリエイティブ・表現力

- 偏財・正財:金運・愛情・営業力

- 偏官・正官:行動力・責任感・社会的地位

- 偏印・印綬:学習・保護・研究心

星が多いとその傾向が強調され、少ないと逆に不足として現れます。吉星か凶星かは組み合わせと五行バランスで変化するため、単体ではなく配置全体を見るのが基本です。

十二運星12種の意味(長生〜絶まで)

十二運星は日干が一生を巡る12のライフステージを象徴します。

- 長生:誕生/ポジティブ

- 沐浴:吸収/好奇心

- 冠帯:成長/自己主張

- 建禄:安定/信用

- 帝旺:最盛期/リーダー性

- 衰:転換/ブレーキ

- 病:内省/体調注意

- 死:執着手放し

- 墓:蓄積/学び直し

- 絶:リセット/再起動

- 胎:準備/インプット

- 養:助走/守られる

通変星と重ねると「どんな才能がいつ花開くか」「停滞期をどう乗り切るか」が見えてきます。

命式(ねいしき)の作り方と読み取り方

命式とは、年・月・日・時の四本柱に 60 干支を割り当てた“人生の設計図”です。

現代は計算サイトやアプリが豊富なので、まずは生年月日と出生時刻(24 時間制)を入力し、印刷またはスクショで手元に置きましょう。ここでは取得した命式をどう読み解くかを 3 ステップで紹介します。

五行バランスのチェック方法

- 日干を中心に五行を色分けする

木=緑、火=赤、土=黄、金=白、水=青のようにセルの背景色を変えると直感的に把握しやすい。 - 偏りを探す

いずれかの五行が 0 個の場合──その要素が人生で不足し、外部から補う必要がある

逆に 4 個以上集中している場合──その要素が過剰になりトラブルを招きやすい。 - 用神(ようじん)と忌神(いむがみ)を決定

不足五行=用神、過剰五行=忌神として採用し、開運アクションの方向性を定める。

例:水行が不足→用神は水。青色・北方・水辺の行動が吉。

通変星と十二運星を重ねて総合判断する手順

十干同士の関係から通変星を算出

- 比肩・劫財など 10 種を命式の隣に一覧化する。

十二運星を各柱に書き込む

- 長生~絶まで 12 種を“体力ゲージ”と捉えるとわかりやすい。

星の重なり方で才能のスイッチが入る時期を判定

- 例:日柱が「帝旺×傷官」+時柱が「建禄×食神」→40 代以降にクリエイティブ分野で才能が開花。

五行バランスと照合し吉凶を微調整

- いくら吉星でも用神が剋される配置なら効果は半減する。

大運・流年運で流れを読むコツ

| サイクル | 期間 | 読み解きポイント |

| 大運 | 10 年単位 | 干支が 10 年ごとに変わる長期トレンド。五行バランスが一気に偏る年代は転機。 |

| 流年運 | 1 年単位 | 当年の干支が命式をどう刺激するかを判断。凶星+忌神の場合は慎重に。 |

| 流月・流日 | 1 か月単位 | 重要な契約日の最終確認に使用。 |

まず大運で「攻める 10 年」「守る 10 年」を色分けし、次に流年運でその年の追い風・向かい風をチェック、最後に吉月・吉日で具体策を練るのが王道です。

四柱推命でわかる5つのこと

四柱推命は“当たる”だけでなく“使える”占術です。ここでは実生活で最も質問が多い 5 分野を取り上げ、命式から読み取る観点を示します。

性格・本質

- 日干の五行×陰陽

甲=直進、乙=柔軟、丙=情熱、丁=ロマン…と基礎性質を判定。 - 比肩・劫財の有無

自己主張と独立心の強弱がわかる。 - 五行の偏り

行動が極端に出るポイント=長所でも短所でもある。

恋愛・相性

- 日干同士の陰陽配合

同性質同五行=安心感、相剋関係=刺激が多い。 - 配偶者宮(日支)×大運の干支

結婚適齢期のタイミングを読む。 - 偏財・正財/偏官・正官

“愛する側”か“愛される側”かが星で判別。

仕事・適職・金運

- 通変星の分布

食神・傷官=クリエイター向き、正官=公務員向き、偏財=営業向きなど。 - 五行で職種を当てはめる

木=教育・出版、火=IT・エンタメ、土=不動産・農業、金=金融・美容、水=物流・観光。 - 財星と官星の組み合わせ

財星→収入経路、官星→社会貢献度。金運は大運の財星巡りで増減。

健康運・注意すべき時期

- 五行の過不足=弱点臓器

木不足=肝胆系、火過多=心臓・目、土不足=胃腸…と対策を立てる。 - 衰・病・死・絶の十二運星が重なる流年

過労と事故のリスクが高まるためメンテナンス優先。 - 忌神が剋される流月

インフルエンザなど季節疾患の引き金になりやすい。

開運アクションと凶運期の過ごし方

| バランス | 用神色 | 吉方位 | 推奨アクション |

| 木不足 | 緑系 | 東 | 観葉植物・森林浴・出版物に触れる |

| 火不足 | 赤系 | 南 | スポーツ・ガジェット投資・キャンドル |

| 土不足 | 黄系 | 北東 | 土いじり・不動産セミナー・陶芸 |

| 金不足 | 白系 | 西 | 貯金・断捨離・アクセサリー |

| 水不足 | 黒系 | 北 | 温泉・水泳・語学学習 |

- 凶運期の鉄則は“守りの計画”

- 大運で忌神が巡る 10 年は拡大路線を控え、学び直しと仕込み期間に。

- 流年で官殺冲(かんさつちゅう)が発生するときは法的トラブル注意。

四柱推命を実生活に生かす方法

四柱推命は「当たる」だけでなく、人生設計の羅針盤として “いつ・何を・どこまで” 行うべきかを可視化できるのが最大の強みです。ここでは代表的な4シーンを取り上げ、命式をどう読み替えれば行動指針になるのかを具体的に示します。

転職・起業のタイミングを見る

- 大運の切り替わり

10 年ごとに変わる大運で 偏官/正官 (チャレンジ) や 偏財/正財 (実利) が巡る年は転職・独立の好機。 - 流年で日干を生じる五行が来る年

例:日干が「丁火」の人に 「甲木」の年が来ると燃料が供給され発展。 - 十二運星「建禄・帝旺」期

エネルギーが最盛期。成果を社会に打ち出すと飛躍しやすい。 - 凶運期は準備フェーズ

「衰・病・死・絶」が重なる年は布石と学習に徹し、リスクを抑える。

結婚・出産・引っ越しの吉凶

- 配偶者宮(日支)×流年干支

日支を刺激する合・冲・刑の年は出会いと結婚話が動きやすい。 - 時柱の十二運星「長生・沐浴・養」期

子ども運が活性化。出産計画を立てると順調に進みやすい。 - 引っ越しは五行バランスの補正で選ぶ

用神が水→水辺・北方に転居で運気底上げ。忌神方位は避ける。

人間関係のストレス軽減

- 命式で忌神が剋される星を持つ相手

苦手な部下や上司と干支の五行関係を照合し、忌神を消してくれる相手とは組む。 - 比肩・劫財が多い人はチーム制御を意識

ライバル意識が強く摩擦が起こりやすい→役割を明確に分担。 - 印星が少ない人はメンターを持つ

情報不足で誤解を生みやすい。学習や相談窓口を確保して誤解の火種を減らす。

副業・投資で失敗しない時期の選び方

| 星の巡り | チャンス | 注意点 |

| 偏財が大運+流年で重なる | 本業外収入が伸びやすい。営業型副業や不動産投資◎ | 過剰投資で散財に注意 |

| 正財+印綬 | 長期積立・資格取得系の副業◎ | リターンが遅いので途中離脱NG |

| 傷官+劫財 | ハイリスクハイリターン相場に惹かれる | 欲が暴走。ストッパー役を置く |

| 食神+偏印 | コンテンツ販売や講師業◎ | 発信過多で信用毀損に注意 |

四柱推命と他の占術の違い

四柱推命は「命式=静的な宿命」と「大運・流年=動的な運命」を数理的に融合する点で、他占術とはアプローチが異なります。3つの代表的占術との相違点を把握し、用途で使い分けると効果的です。

九星気学との違い

四柱推命は “生年月日時” という一点のデータを四柱(年・月・日・時)に展開し、十干十二支と五行で個人の宿命と運のタイミングをピンポイントに割り出します。吉凶の中心は “いつ” 何が起こりやすいかという時期判断です。

九星気学は生まれ年(と月)で決まる九星を使い、年盤・月盤・日盤の重なりから “どの方位へ動けば吉か” を読む方位術が主役。同年生まれは同じ九星になるため個人差は粗いものの、引っ越し・旅行・開業日の吉凶など空間と日取りの実務判断に強みがあります。

算命学との違い

算命学は古代中国の陰陽五行思想を基に「天地人の三才」を配置し、局法・律音など独自の理論で宿命の骨格や家系的テーマを俯瞰します。哲学的・形而上学的な解釈が多く、 “なぜその宿命を背負ったのか” という因果論に重きを置くのが特徴。

四柱推命は宋代に整理された子平法がベースで、通変星・十二運星・大運などを組み合わせることで “宿命をどう現実面で運用するか” を重視します。したがって算命学は大枠の宿命解読、四柱推命は具体的な行動計画というように棲み分けると相乗効果が高まります。

西洋占星術との違い

西洋占星術は十二星座帯に配置された太陽・月・惑星の位置とアスペクト(角度)から心理傾向や内面の変容を多面的に分析します。プログレスやトランジットは瞬間的な心の波を映し出し、自己理解やカウンセリングに最適です。

四柱推命には惑星概念がなく、五行の相生相剋と干支暦で長期トレンドを連続的に追います。心理描写は定型的ですが、10 年ごとの大運→1 年流年→1 か月流月とブレなく時間軸を縮尺できるため、 “いつ転職・結婚・投資を仕掛けるか” など行動のタイミングを明快に提示できます。心理の深掘りは西洋占星術、計画と実行は四柱推命、という役割分担が実務では有効です。

まとめ

四柱推命は、年柱・月柱・日柱・時柱の四本柱から命式を作り、干支や通変星・十二運星の組み合わせで宿命と運命を読み解く学問です。命式を正しく理解すれば、性格や適職、恋愛傾向のほか、健康管理や資産形成に役立つタイミングまで把握できます。また、大運や流年運を用いた長期的な運勢予測によって、転職・結婚・独立など人生の岐路で最適な判断がしやすくなります。九星気学や算命学、西洋占星術との違いを知ることで占術選びの視野も広がり、四柱推命の活用価値がより鮮明になるでしょう。学びを深めて自分取扱説明書を手に入れ、より豊かな人生戦略へとつなげてください。